L'Eau Mondiale

En 4,6 milliards d’années, il a été estimé que la quantité d’eau perdue correspond à une hauteur de 3 m sur la totalité de la surface de la Terre*. On peut en déduire une bonne constance des volumes. Pour en savoir plus sur la nature de ces eaux, il faut s’intéresser aux mers intérieures, aux océans, mais aussi à certaines nappes souterraines qui représentent 97,2 % du volume. Notre planète bleue est ainsi, avant tout, la planète de l’eau salée. L’ensemble des eaux douces représente donc 2,8 % du volume global. Dans ce faible pourcentage, les glaces et les neiges permanentes représentent 2,1 % et l’eau douce disponible 0,7 % . La moitié de ces 0,7 % est constituée d’eaux souterraines.

Bien entendu, la répartition géographique réelle de l’eau sur la Terre montre une réalité bien éloignée de ces moyennes. La surface océanique est nettement plus importante au Sud qu’au Nord. Une calotte épaisse de glace couvre tout le continent antarctique, alors qu’au Nord, il n’y a, en plus de la calotte du Groenland, que la glace qui flotte sur l’océan Arctique. Ces contrastes dans la répartition de l’eau liquide et solide renforcent les disparités dans la répartition de l’eau atmosphérique. Il existe, en effet, de grandes différences régionales liées aux variations de rayonnement solaire, qui ont une incidence entre les pôles et l’équateur et d’est en ouest, selon les circulations atmosphériques et les barrières de reliefs. L’essentiel de l’eau atmosphérique se trouve particulièrement le long des Tropiques, zones d’intense évaporation des eaux chaudes de la surface océanique.

Au final, l’homme ne peut utiliser que moins de 1 % du volume total d’eau présent sur les continents et à proximité, soit environ 0,028 % de l’hydrosphère. Cela englobe les cours d’eau, les réservoirs naturels ou artificiels (baies côtières, lacs, fleuves, cours d’eau, barrages…) et les nappes d’eau souterraine (aquifères) dont la faible profondeur permet l’exploitation à des coûts abordables.

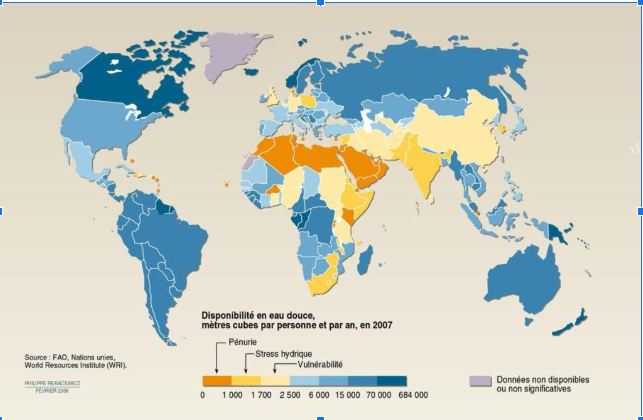

On distingue trois niveaux de dépendance.

1er niveau : pénurie hydrique

Les ressources sont intérieures à 1 000 m3 par habitant et par an. Les pays arabes font face à une

pénurie. L’Égypte et la Libye se trouvent dans une situation extrême avec moins de 500 m3 par

personne et par an.

Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord totalisent 4,3 % de la population mondiale et ont à leur

disposition moins de 1 % des ressources en eau douce renouvelables de la planète.

2e niveau : stress hydrique

Les ressources sont comprises entre 1 000 et 1 500 m3 par habitant et par an.

3e niveau : vulnérabilité hydrique

Les ressources sont comprises entre 1 500 et 2 500 m3 par habitant et par an.

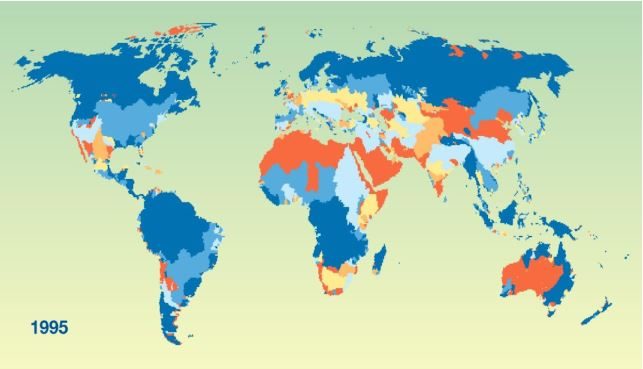

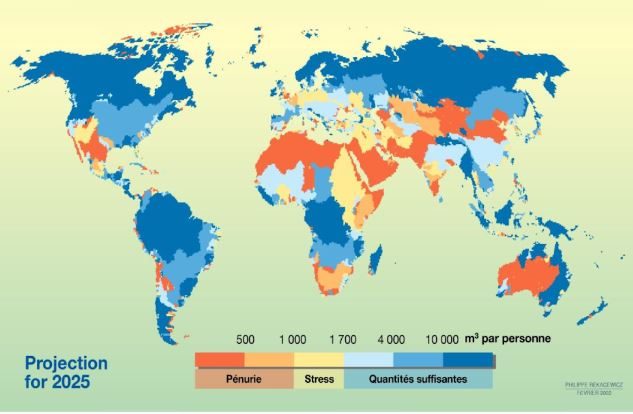

En 1950, la ressource mondiale en eau était estimée à 17 000 mètres cubes par personne et par an. La forte croissance démographique, l’industrialisation, l’urbanisation, l’intensification agricole ont changé la donne. En 1995, on estimait que la ressource en eau renouvelable et disponible n’était plus que de 7 500 m3 par personne et par an. Elle devrait chuter à moins de 5 100 m3 en 2025*. Dans les pays de l’Union européenne, les ressources moyennes en eau s’établissent à 7 000 m3 par personne et par an*

* Source : Eurostat 2002

Les prélèvements d’eau destinés à l’irrigation ont progressé de plus de60 % depuis 1960 et représentent, au niveau mondial, 70 % du total des prélèvements. Au cours du xxe siècle la surface mondiale des terres irriguées a été multipliée par cinq. Ce développement de l’irrigation est directement lié à la croissance démographique et concerne surtout les zones arides ou semi-arides où la réserve d’eau eau est, par définition, limitée et où la croissance démographique est particulièrement forte. Plus des deux tiers des terres irriguées se trouvent en Asie dans les zones à forte densité de population, où la forte croissance démographique a justifié une intensification de la riziculture. L’eau prélevée pour l’irrigation est en grande partie consommée (une partie humidifie les sols et est absorbée par les plantes mais la plus grande part s’évapore) et ne peut servir à d’autres usages. Trop de systèmes d’irrigation ont encore, dans le monde, des rendements extrêmement faibles (trop d’eau qui s’évapore sans nourrir les sols ou les cultures). Depuis trois décennies, un nouveau concept régit les questions environnementales : « le développement durable ». Étroitement lié à des enjeux de société, dont l’environnement et la gestion de l’eau font partie, il se propose de mettre en cohérence les aspects sociaux,

environnementaux, économiques et culturels pour créer un modèle de développement régulant les inégalités

L’eau douce disponible, seule ressource utilisable, est en quantité invariable alors que la population ne cesse d’augmenter et que la demande en eau est en pleine progression. L’eau est inégalement répartie et la consommation d’eau varie selon les pays : 250 litres d’eau par jour et par habitant en Amérique du Nord, 100 à 230 litres en Europe, 150 litres pour un Français et moins de 10 litres en Afrique subsaharienne. Au cours du XXIe siècle, l’eau et les ressources en eau se dégraderont. Il y aura de moins en moins d’eau utilisable sans traitement par l’homme. Il faut noter que dans les pays défavorisés, les problèmes d’accès à l’eau ne sont pas toujours liés à l’absence de réserves d’eau mais à un manque de moyens financiers ou/et une absence d’organisation pour rendre potable, stocker et distribuer l’eau aux populations. Face aux impacts du changement climatique sur notre environnement, une bonne gestion de l’eau est nécessaire pour répondre efficacement à nos différents besoins socio-économique.

©Droits d'auteur. Tous droits réservés.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.